Daqui a apenas 25 anos, no tempo de vida da maior parte dos leitores deste texto, o Brasil poderá ter seu cotidiano e sua economia transformados – para pior – pela mudança do clima. Secas violentas impedirão o parque hidrelétrico de gerar energia para atender à população e tornarão fúteis investimentos bilionários em barragens na Amazônia. Culturas como a soja poderão ter redução de até 39% em sua área. A elevação do nível do mar deixará exposto a alto risco de destruição um patrimônio imobiliário de até R$ 124 bilhões apenas na cidade do Rio de Janeiro. Mais idosos morrerão por ondas de calor, especialmente no Norte e no Nordeste

As más notícias vêm do maior estudo já realizado sobre impactos da mudança climática no Brasil. Trata-se do “Brasil 2040 – Alternativas de Adaptação às Mudanças Climáticas”, encomendado pela Secretaria de Estudos Estratégicos da Presidência da República a diversos grupos de pesquisa do país e divulgado nesta quinta-feira (29/10), sem alarde, na página do extinto ministério na internet. O Ministério do Meio Ambiente, que herdara o estudo após a demissão de seus idealizadores pela SAE em março, se preparava para publicá-lo nos próximos dias.

O trabalho busca entender como o clima poderá variar no Brasil nos próximos 25, 55 e 85 anos, de forma a embasar políticas públicas de adaptação em cinco grandes áreas: saúde, recursos hídricos, energia, agricultura e infraestrutura (costeira e de transportes).

Os cenários para os diversos setores foram construídos a partir de dois modelos climáticos globais usados pelo IPCC, o painel do clima das Nações Unidas, e regionalizados para o Brasil pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Esses modelos são grandes simulações da Terra, onde são incluídas variáveis como vento, oceanos e florestas. Alimentando-os com dados sobre a taxa de emissões de gases de efeito estufa, eles conseguem estimar como o clima vai variar nas próximas décadas ou séculos.

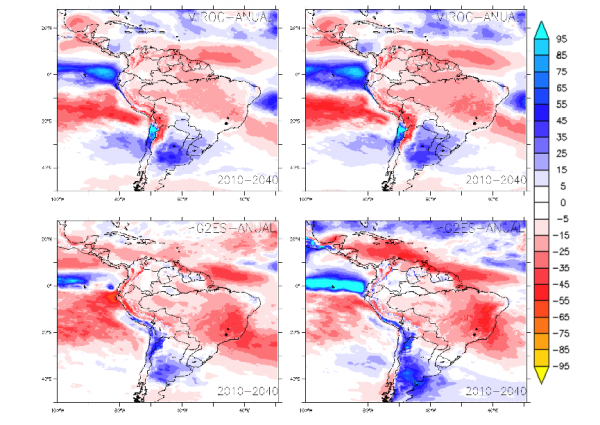

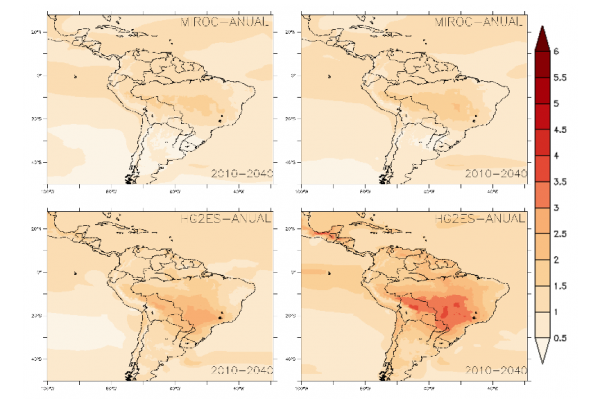

Os modelos do IPCC têm a vantagem de enxergar o planeta inteiro, porém são “míopes”: eles dividem o mundo em células de 200 km x 200 km, grandes demais para permitir investigar variações climáticas dentro de uma região geográfica menor ou um país. O que o Inpe fez foi usar dois desses modelos e aumentar sua resolução para 20 km x 20 km, dando um zoom na América do Sul. Isso permitiu montar pela primeira vez cenários detalhados de chuva e temperatura para as próximas décadas no Brasil.

Dois modelos foram utilizados: o britânico HadGEM-2 e o japonês Miroc-5. Por uma questão de personalidade matemática, por assim dizer, ambos “enxergam” o clima no futuro de jeitos diferentes: o britânico tende a apontar um mundo mais seco no futuro, enquanto o japonês vê um mundo mais chuvoso.

Cada modelo, por sua vez, foi rodado em dois cenários de emissão de gases de efeito estufa do IPCC, as chamadas “trajetórias representativas de concentração”: o RCP 8,5, que assume que a humanidade não fará nada para controlar as emissões de CO2; e o RCP 4,5, que assume esforços limitados de controle de emissões, mas ainda fora da trajetória dos 2oC considerados o limite máximo “seguro” de aquecimento.

O que a modelagem revelou foi que, em todos os cenários, o Brasil de 2040 será um país mais quente e mais seco. As temperaturas médias nos meses mais quentes do ano podem subir até 3oC em relação às médias atuais no Centro-Oeste. A região Sul tende a ficar mais chuvosa, enquanto o Sudeste, o Centro-Oeste e partes do Norte e Nordeste teriam reduções nas chuvas, em especial nos meses de verão.

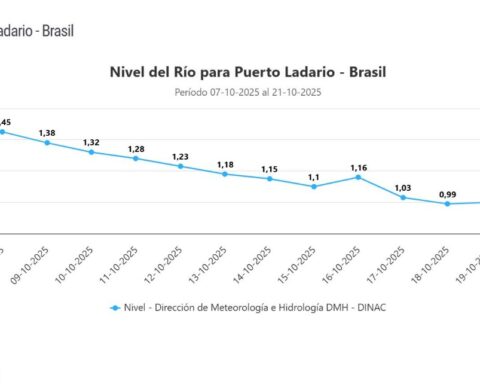

O primeiro efeito disso é uma redução na vazão dos rios que abastecem a maior parte da população brasileira, como mostraram os estudos sobre recursos hídricos do “Brasil 2040”.

Um grupo liderado por Francisco de Assis Souza e Eduardo Martins, da Universidade Federal do Ceará e da Fundação Cearense de Meteorologia, usou os dados de chuva para construir um modelo de vazão – não é possível estimar quanto um rio enche ou seca apenas olhando para a média de chuvas.

O resultado é dramático para quem acha que o Sudeste do Brasil já sofreu o suficiente com falta d’água e ameaça de racionamento de energia nos últimos três anos: no melhor cenário, vários rios de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Tocantins, Bahia e Pará terão reduções de vazão de 10% a 30%.

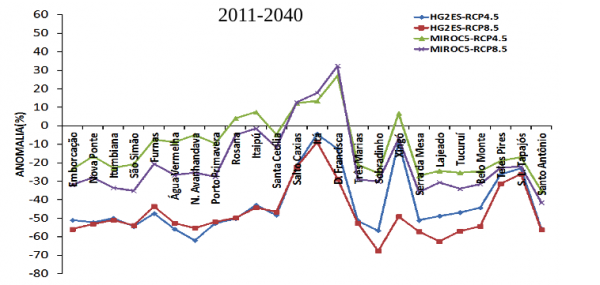

Transpostos para as usinas hidrelétricas, os dados de vazão trazem um desafio para o setor de energia no Brasil: as mais importantes usinas do país – Furnas, Itaipu, Sobradinho e Tucuruí – teriam reduções de vazão de 38% a 57% no pior cenário.

Na Amazônia, região eleita pelo governo a nova fronteira da hidroeletricidade no país, as quedas também seriam significativas, como adiantou o OC em abril: a vazão de Belo Monte cairia de 25% a 55%, a de Santo Antônio, de 40% a 65%, e a da usina planejada de São Luís do Tapajós, de 20% a 30%.

HIDRELÉTRICAS EM COLAPSO

À exceção de São Luís, a maioria das novas usinas na Amazônia é a fio d’água, ou seja, não possui grande reservatório. Isso significa que seu fator de capacidade, ou seja, a quantidade de energia constante gerada ao longo do ano, é reduzido, já que a vazão dos rios amazônicos varia enormemente entre a estação da seca e a da chuva. Belo Monte, por exemplo, tem um fator de capacidade de cerca de 40%, que, reduzido à metade, daria à hidrelétrica de R$ 30 bilhões um fator de capacidade menor que o de usinas eólicas – para as quais os planejadores energéticos brasileiros e a presidente Dilma Rousseff torcem o nariz, já que essas usinas não são capazes de gerar “energia firme” nos períodos sem vento. No total, a geração hidrelétrica cai de 8% a 20% no país.

“O planejamento energético precisa ser revisto urgentemente à luz dos dados do ‘2040’, sob pena de a sociedade enterrar bilhões de reais em projetos que não se pagam”, disse Carlos Rittl, secretário-executivo do OC.

Os dados de Martins e Souza foram utilizados por uma equipe de pesquisadores da Coppe-URFJ liderada por Roberto Schaeffer para analisar o que acontece com a eletricidade do Brasil nos próximos 25 anos caso se confirmem os cenários de mudança do clima.

O grupo usou em sua análise, por sua vez, dois modelos computacionais: um deles leva em conta a matriz energética, a demanda por eletricidade e o crescimento do PIB para estimar o comportamento do sistema elétrico brasileiro – que fontes crescem na matriz, que fontes diminuem, de acordo com o custo e o fator de capacidade. O outro modelo simula como as usinas hidrelétricas e termelétricas operam no mundo real de acordo com a disponibilidade de água nos reservatórios.

A principal conclusão do estudo de Schaeffer e colegas é filosófica: o planejamento elétrico no Brasil não poderá mais ser feito como vem sendo. Hoje, os responsáveis pelo setor no governo trabalham segundo a filosofia do “estado estacionário” de variáveis climáticas, ou seja, o comportamento dos rios no futuro seguirá o comportamento do passado.

“Não dá mais para fazer isso. O futuro não vai obrigatoriamente repetir o passado”, disse Schaeffer ao OC.

A análise dos pesquisadores mostra que, em todos os cenários analisados, há uma queda na vazão das principais bacias hidrográficas brasileiras, que empurra o sistema elétrico para uma situação de desequilíbrio estrutural: o sistema não dá conta de atender a demanda, provocando cortes de carga – em português claro, apagões.

Sem medidas de corte de emissões (ou seja, no RCP 8,5), no pior cenário, a vazão dos reservatórios cai 30% e o risco de déficit em alguns anos se aproxima de 100% – a margem considerada “segura” pelo governo para evitar apagões é de 5%. No melhor cenário, a queda de vazão das hidrelétricas chega a 10%, e o risco de déficit, a 60% em alguns anos. O custo de operação do sistema, que leva em conta inclusive o acionamento de térmicas, sobe em oito vezes no melhor cenário e em 16,7 vezes no pior.

A consequência do colapso das hidrelétricas é o aumento do uso de carvão mineral e gás natural na matriz brasileira, o que tanto aumenta o custo de operação do sistema quanto as emissões de carbono, agravando ainda mais o efeito estufa. Outra consequência pode ser o retorno das usinas com grandes reservatórios, em especial na região Sul, onde vai chover mais.

Os resultados surpreenderam até os pesquisadores. “Se isso acontecer, o país para se não tiver um seguro”, disse Schaeffer.

Parte desse “seguro” não depende apenas do Brasil: é o corte de emissões dentro de um acordo global do clima. Segundo o estudo, somente o custo de expansão do sistema elétrico cairia em R$ 122 bilhões entre o cenário RCP 8,5 (sem mitigação da mudança do clima) e o cenário RCP 4,5 (com mitigação).

O “seguro” cabe ao país contratar, segundo o pesquisador, é a adaptação do sistema. E a melhor maneira de adaptar, curiosamente, é reduzindo emissões: aumentando em muito a eficiência energética e o uso de renováveis, de modo a reduzir a dependência de termelétricas fósseis e de hidrelétricas, e colocando um preço nas emissões de carbono – não necessariamente uma taxa, Schaeffer apressa-se a dizer.

Os dados de energia e recursos hídricos do “Brasil 2040” foram apresentados ao governo federal ao longo do ano e recebidos com algumas críticas – o estudo da UFCE foi considerado “alarmista” pela própria SAE.

“Uma crítica que a gente pode receber é que há incerteza. Mas também há incerteza sobre se você vai ficar doente, e nem por isso você deixa de fazer um plano de saúde”, compara Roberto Schaeffer.

MICO NO MAPITOBA

Os relatórios sobre agricultura, elaborados por equipes da Embrapa e do Agroicone, também devem causar arrepios no governo. Eles mostram que a maior aposta da ministra Kátia Abreu (Agricultura) para a futura expansão da produção no país, o chamado Mapitoba (uma zona de cerrados entre Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia), pode virar um mico na mão de investidores.

Uma das análises aponta para a tendência de desvalorização das terras por decorrência das mudanças na produção e aumento do risco climático. Em Pernambuco, as terras podem perder até 43% do seu valor. No Pará, a perda pode ser de até 36%.

No estado do Maranhão, as perdas podem variar de 2% a 16%, no Tocantins de 14% a 26% e de 3% a 14% no Piauí. Um dos cenários aponta valorização das terras na Bahia, mas esse estado também pode ter perdas de 5% no valor das terras.

Os impactos das mudanças do clima na agricultura podem levar a perdas de área agriculturável em quase todas as culturas avaliadas – o efeito mais grave deve recair sobre a área de cultivo de soja, com perdas de até 39%. O feijão, arroz e milho safrinha podem ter redução de área cultivável de 26%, 24% e 28%, respectivamente.

No caso da cana-de-açúcar, as áreas cultiváveis podem aumentar, por ser um gênero que precisa de calor, em especial para a produção de etanol. Porém, o cultivo deve migrar para regiões que hoje são mais frias. A produção de mandioca deve sair do Nordeste, muito seco, e migrar para áreas de Cerrado e Amazônia. O caupi, ou feijão-de- corda, já está migrando do Nordeste para o Centro-Oeste.

A pesquisa sugere que a própria dinâmica do mercado vai ser uma das medidas de adaptação: a redução de áreas aptas para produção deve afetar os preços das commodities agrícolas; as regiões de maior aptidão produtiva devem responder positivamente, enquanto outras regiões deverão perder produção; haverá impactos sobre os preços ao produtor e ao consumidor final; novos equilíbrios de oferta, demanda e preços serão gerados, influenciando na produção.

CALOR

O capítulo de saúde, que não está entre os relatórios disponibilizados pela SAE mas ao qual o OC teve acesso, avaliou apenas os impactos das ondas de calor sobre taxas de mortalidade. Os efeitos são heterogêneos, de acordo com a faixa etária, clima regional e as condições de saneamento. Os idosos são o grupo populacional mais vulnerável, enquanto na avaliação por região, Norte e Nordeste devem ser as mais afetadas.

No Tocantins, por exemplo, o aumento do número de mortes entre idosos pode chegar a 9%, em decorrência de doenças respiratórias agravadas por ondas de calor. Rio Grande do Norte e Paraíba também devem ter aumento superior a 5% nos índices de mortalidade no mesmo grupo.

“Temos o dado demográfico: a população vai envelhecer. Então, o Brasil vai se tornar mais vulnerável às mudanças do clima”, diz o coordenador do estudo, José Feres, do IPEA (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas).

O estudo também alerta para a disseminação de doenças infecciosas endêmicas, que podem aumentar de acordo com as condições climáticas, como malária, dengue e leptospirose. Outra preocupação são eventos climáticos extremos como tempestades, ocasionando inundações, afogamentos, desabamentos, aglomerações, entre outros. “Nossa principal recomendação é a criação de um sistema de alerta para ondas de calor e outros eventos climáticos extremos. É uma medida simples, mas que o Brasil ainda não tem”, diz Feres.

ESTRADAS RUINS

A avaliação dos impactos sobre a infraestrutura de transportes traz a informação que os brasileiros que viajam de carro ou ônibus já sabem: nossa malha rodoviária já é ruim. Mas pode piorar. O estresse por chuvas intensas, acúmulo de umidade e altas temperaturas demanda altos investimentos em adaptação.

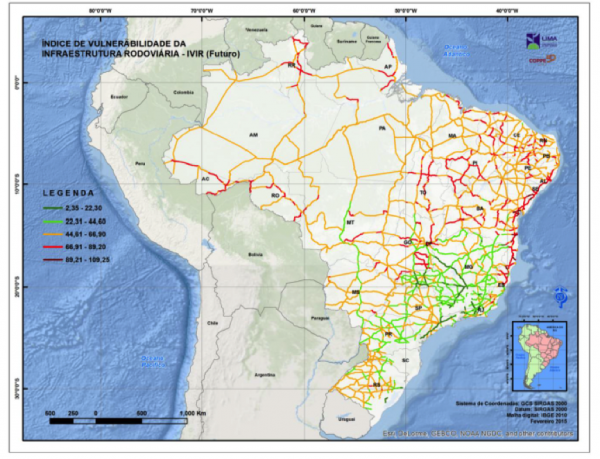

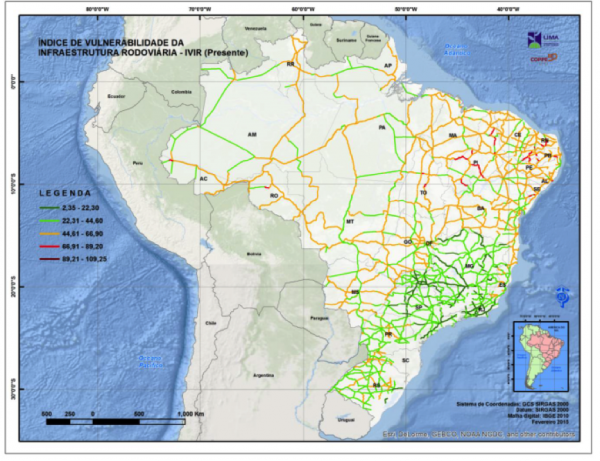

Combinando informações sobre sinalização, qualidade do asfalto e condições das rodovias, elaborou-se o Índice de Vulnerabilidade da Infraestrutura Rodoviária (IVIR). Quanto mais alto, mais vulneráveis são as rodovias. Observando os mapas, é comparar o número de rodovias vulneráveis hoje e em 2040.

As regiões Sudeste e Sul, que hoje já apresentam estradas em boas condições, serão as menos afetadas. Atualmente, apenas oito estados apresentam segmentos vulneráveis, contra 22 estados no cenário futuro, além do Distrito Federal. A região Nordeste é campeã em vulnerabilidade, em especial no litoral – tanto pela possibilidade de aumento de temperaturas quanto pelas condições das rodovias.

“No Brasil, não há um banco de dados consistente sobre os efeitos de eventos climáticos na infraestrutura rodoviária e não há indícios de que essa situação irá mudar no curto prazo”, diz o relatório. “Tal banco de dados é importante para determinar a resiliência atual e para prover a base para estudos sobre impactos relacionados ao clima futuros.”

A análise ressalta que os custos de adaptação e reparos podem ser muito superiores à economia feita com obras mais baratas, que não serão satisfatórias em médio e longo prazo. Também recomenda o desenvolvimento de estudos sobre o risco de afogamento da infraestrutura rodoviária em decorrência de chuvas fortes, em todo o território nacional.

“São soluções de engenharia tradicional, mas que sairão caríssimas por causa do tamanho da rede”, disse Sérgio Margulis, economista carioca que idealizou o “Brasil 2040”.

OLHA A ONDA

A equipe do engenheiro Wilson Cabral Jr., do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) também criou um índice de vulnerabilidade para a infraestrutura costeira e portuária do Brasil, na tentativa de estimar o que aconteceria com o litoral em caso de elevação do nível do mar conforme previsto pelo IPCC.

Os pesquisadores tiveram de lidar com um problema adicional: a absoluta falta de informações sobre como o nível do mar vem subindo no país nas últimas décadas e sobre como as ondas vêm ficando mais fortes. “A rede de marégrafos no Brasil é incipiente, e a de ondógrafos mais ainda”, disse Márcia Oliveira, coordenadora de Gerenciamento Costeiro do Ministério do Meio Ambiente.

Segundo Cabral, nem mesmo as bases de dados usadas para estimar a altimetria (a altura do terreno acima do nível do mar) e a batimetria (o perfil do fundo oceânico), dois dados que precisam ser combinados para informar a elevação da lâmina d’água e o risco de inundação, conversam entre si. Há um erro sistemático nas medições que os pesquisadores não conseguem nem mesmo estimar.

Cabral e seu aluno Vítor Zanetti usaram, então, as projeções de nível do mar do IPCC para estimar risco de alagamento e ressacas em Santos e no Rio de Janeiro. Um outro grupo, da USP, estimou o impacto nos portos e as medidas de adaptação necessárias.

Os resultados mostram que quase todos os portos do país precisam já hoje de medidas de adaptação, seja para aumentar a chamada “borda livre”, o espaço seco entre o cais e a água, seja para aumentar o calado por causa de assoreamento. O custo dessas medidas, que inclui a construção de quebra-mares, foi calculado em R$ 7 bilhões – mais do que o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) investiu em portos.

Para Santos e para o Rio, foram mapeadas as zonas em risco alto e muito alto de deslizamento, ressaca e inundação, o que inclui hospitais e a infraestrutura de transporte público, além de estações de tratamento de esgotos. A Linha Vermelha, no Rio, está longe da praia, mas deve alagar com frequência ainda maior devido ao efeito de “barragem” que o mar mais alto exerce sobre os canais que a rodovia cruza. O quadro que emerge nas duas cidades é o de colapso urbano em caso de ressacas e inundações muito graves no futuro. Apenas no Rio, o patrimônio imobiliário sob alto risco foi estimado em R$ 124 bilhões.

“É de se esperar que tomadores de decisão, em seus diversos níveis, tenham conhecimento destes estudos e resultados e possam utilizá-los em abordagens de planejamento de curto, médio e longo prazos”, escreveram os pesquisadores.

Fonte: CLAUDIO ANGELO e CÍNTYA FEITOSA (DO OC)/Observatório do Clima